上海星合:仰望星空 埋頭干活——訪上海星合機電有限公司總經理蔣能

【編者按】 在新一輪科技革命與產業變革浪潮下,中國機床行業正從技術追趕邁向創新引領的關鍵階段。為探尋行業高質量發展路徑,中國機床工具工業協會《世界制造技術與裝備市場(WMEM)》編輯部以“堅守與突破”為主題,針對企業轉型升級實踐開展系統調研。本系列專訪聚焦部分主機制造商與功能部件企業,深入解析其在研發創新、質量管控等領域的探索與成果。通過透視企業如何平衡長期技術積累與短期市場響應、如何突破核心部件壁壘、如何構建可持續的創新生態,我們希望為行業提供可借鑒的發展范式,見證中國機床行業企業在向中高端領域邁進過程中的持續突破。

上海星合機電有限公司(以下簡稱“上海星合”)自2009年成立以來,已逐步成長為國內高端數控磨齒機領域的頭部企業。在今年CIMT2025展會上,公司通過PG2840H成形砂輪磨齒機、PG50150成形砂輪磨齒機、U800H高速直驅搖籃五軸加工中心等核心展品,集中展示了其在齒輪磨削(高精度直驅技術)和五軸加工(重切削全直驅)領域的技術突破,并借助CIMT平臺進一步強化與高端制造業客戶的合作關系。

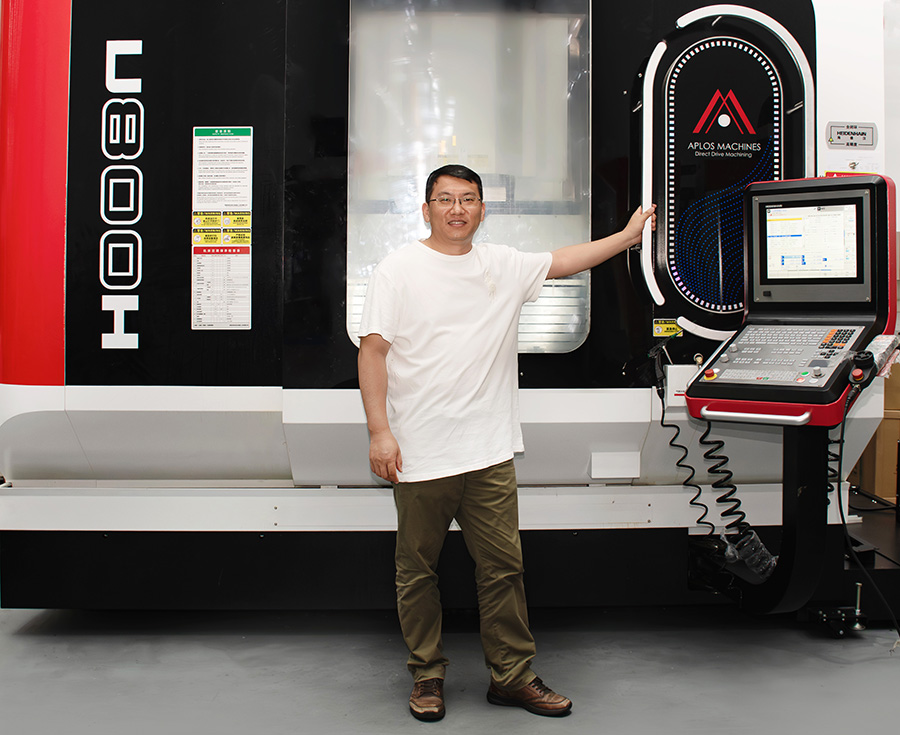

短短十幾年間,上海星合如何在高端機床領域實現了跨越式發展?近日,公司總經理蔣能在位于上海寶山區的基地接受了協會傳媒平臺的專訪。

一、實現跨越式發展

上海星合的發展歷程清晰而迅猛。公司成立于2009年8月18日。創立之初,其專注于齒輪刀具研發及技術服務,通過引進海外技術理念,成功開發了滾刀、剃齒刀設計軟件及倒棱刀等核心產品,攻克了全齒廓倒棱、大角度倒棱等技術難題。2011年,公司成立技術研發部門(后升級為技術中心),戰略重心轉向高端齒輪加工設備研發,開始積累專利和軟件著作權,接連獲得“高新技術企業”認定(2013年)和專精特新“小巨人”企業認定(2019年)。2021年,公司發展步入快車道:注冊資本增至5000萬元,遷址至寶山區威航路。此后,公司獲得“寶山區企業技術中心”(2023年)認定,技術中心下設六個實體部門,覆蓋研發、檢測、試制全流程。關鍵的拓展發生在2024年,公司成功并購阿帕斯數控機床,業務從齒輪精密磨削一舉拓展至更廣泛的金屬切削領域,形成了“磨齒機+加工中心”雙產品線布局。

如今,上海星合已建成上海寶山、江蘇南通、上海臨港三大生產基地,總面積超過3萬平方米(另有6萬平方米在建),具備了年產數百臺機床、數萬套刀具的產能基礎。

二、堅守與創新

上海星合的跨越式發展有目共睹。

“國內不少業界同行評價說,上海星合用六、七年的時間走完了別人六、七十年的歷程。”回顧歷程,蔣能董事長感慨道:“公司取得今天的成績,首要歸功于我們在研發方面的長期堅守。一個企業如果缺乏時間的積累、積淀和堅持,我認為是走不長的。當年若非在研發上的持續投入和堅守,就不可能支撐公司后來的快速成長。”

據蔣總介紹,上海星合的研發始終堅持兩條基本原則:首先,堅持正向設計,以問題為導向,深究底層邏輯,真正做到知其然并知其所以然。尊重國際一流水平,但又不能迷信之。理解其原理,才有可能青出于藍而勝于藍。其次,摒棄傳統產品定型思維,借鑒新興行業的軟件升級模式,針對市場應用中暴露的問題提出新的解決方案,持續快速地迭代升級產品。

遵循這些原則,上海星合在產品和技術創新上不斷突破。如今其磨齒機精度已達GB1級(逼近國際最高的0級標準),成功攻克高速電主軸、分度軸等核心部件技術,國產化率持續提升。2024年10月申請“磨齒機尾座”專利(CN118976914B),2025年5月再獲“伺服尾座及使用方法”專利(CN119115582B),顯著提升了設備穩定性和精度。新一代的六軸數控成形磨齒機PG2840H,采用直驅電機和全閉環反饋系統,支持復雜齒形修形,精度更高更穩定,已在市場上引發廣泛關注。

“一旦采用了正向設計,產品又能不斷迭代,加之長期堅持,開發的機床性能離目標值只會越來越近。”蔣總總結道。

三、“超級工程師+超級公司+全閉環”

然而,從單一的齒輪刀具開發,跨越到需要機電軟深度集成的高端數控磨齒機整機研發,上海星合同樣面臨著一系列嚴峻的技術與工程挑戰。

“機床是極其復雜的產品,由一千多個零件組成。現代機床早已超越傳統范疇,單靠懂機械或懂電的人來開發,必敗無疑。”蔣總坦言,“高端數控齒輪磨削機床的機電軟一體化屬性,決定了研發領頭人必須具備極其全面、交叉的學科知識儲備以及豐富的工程指揮經驗。缺乏這樣的核心,研發過程將內耗嚴重,決策效率低下。”

基于此,結合多年研發實踐,蔣總近年提出了“超級工程師”和“超級公司”的理念。他認為,研發實力強勁的企業,其技術負責人必須是一位“超級工程師”——在機、電、軟三方面均功底深厚,且擁有豐富工程實踐經驗——這將使研發效率實現量級提升。同時,企業自身也要成為“超級公司”,在管理架構上做出相應調整:采用小團隊項目管理模式,打破生產、質量、研發、銷售等部門壁壘,允許職能邊界適度模糊,最終形成強大合力推動研發進程。

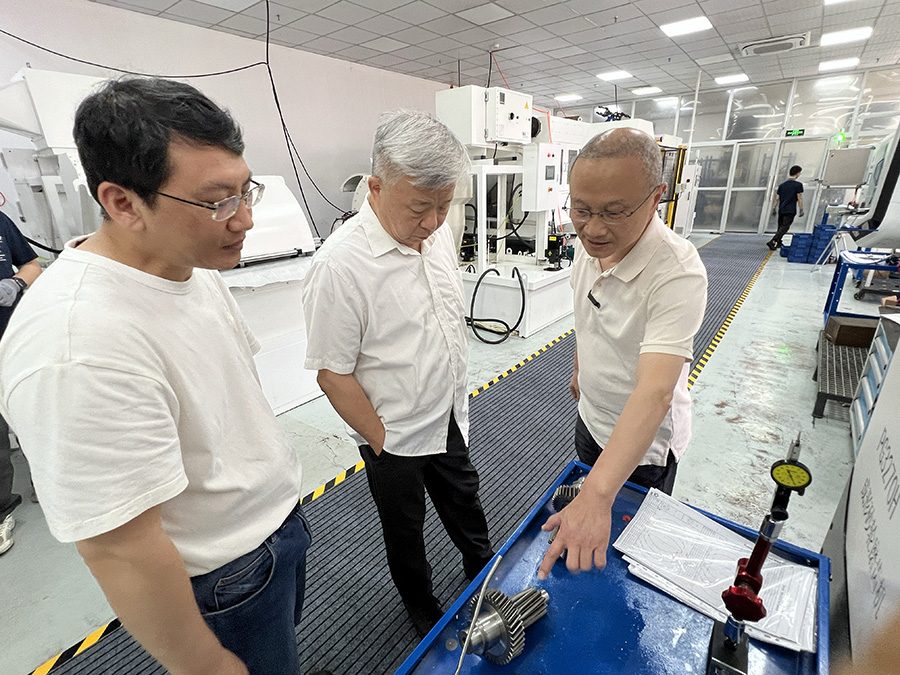

為加速人才培養,公司內部要求技術人員深入現場,加深工藝理解,并提供系統實操培訓。對外則深化產學研合作:2025年4月與東華大學共建“高性能機床制造技術聯合研發中心”及研究生培養基地,共同攻克高端數控機床技術難關;與西班牙發格自動化(Fagor)成立“復雜曲面磨削聯合實驗室”,定制開發專用數控系統。

此外,公司圍繞“設計、制造、裝配、檢測”等核心研發生產環節,構建了全流程閉環管控機制,顯著提升了產品迭代效率。

四、雙輪驅動:專精特新+規模突破

正是基于構建“超級工程師+超級公司+全閉環”體系的戰略決心和持續創新的高投入要求,上海星合必須解決研發資金的長期支撐問題。作為擁有高端數控機床自主研發實力的企業,公司每年研發投入占比很高,需要雄厚資金維系長期投入,引入外部資本成為有效途徑之一。

近年來,資本市場對機床產業關注度提升,容易帶來一些錯覺。對此,上海星合管理層對資本介入的利弊有著清醒認知。同時,公司也深刻認識到,研發必須依托足夠的生產規模來分擔成本。因此,在穩固原有市場優勢的同時,公司積極拓展新產品類別——2024年成功收購阿帕斯數控機床正是基于此戰略考量,并購始終堅持“渠道共用”原則,大幅節省了客戶開發成本。

“一方面專精特新,另一方面擴大規模,這條路我們非走不可,兩者缺一不可,并形成良性循環。”蔣總強調,多年來上海星合正是通過持續研發迭代結合大規模生產,將成果快速商業化,形成市場優勢并確立有利競爭地位。

展望未來,蔣總談到:“目前大家看到的上海星合,產值約3億元規模。未來公司必將按照自身節奏穩步前行,力爭每年實現一定增長,目標是在5年左右實現產值翻倍,10年內機床年產量突破1000臺。”

作者:李華翔(協會傳媒部) 吳曉健(協會行業發展工作委員會)